2019年9月25日,中国证券投资基金业协会会长洪磊在2019年中国母基金峰会暨首届鹭江创投论坛上发表的讲话,洪磊表示协会将于近期发布新版《备案须知》,明确私募基金备案总体性要求和私募证券、股权基金备案具体要求。

目前我国私募基金管理人及基金规模概况

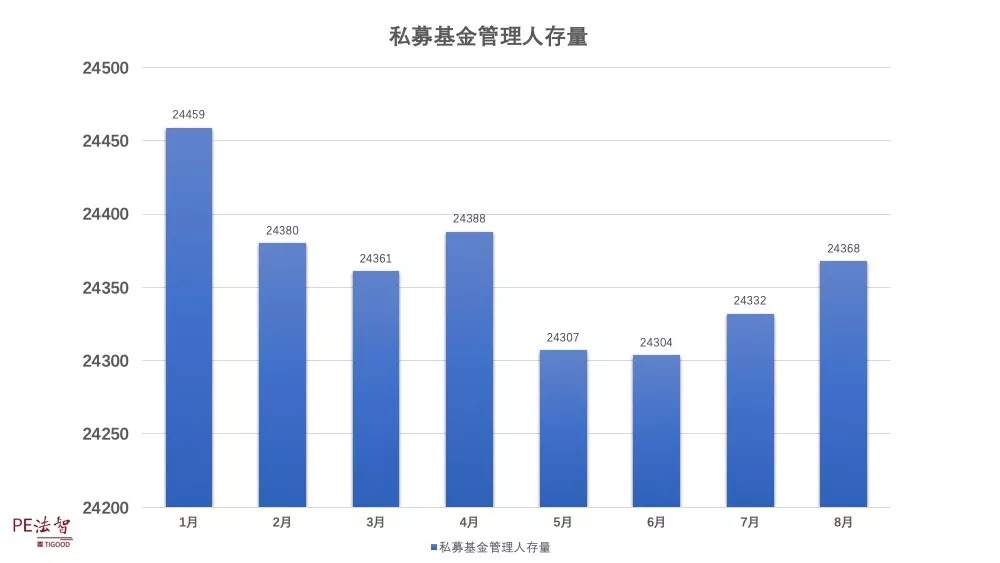

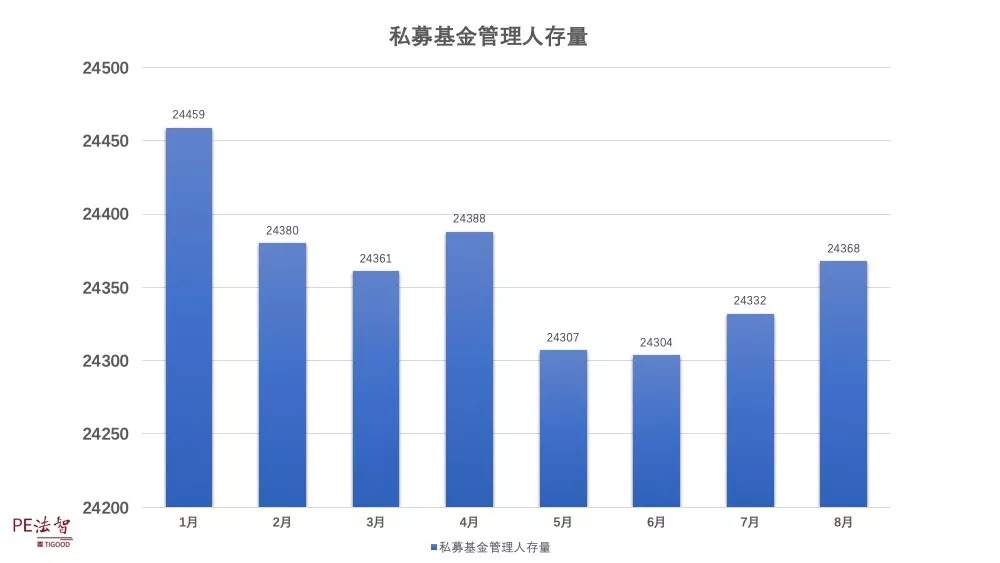

截至2019年8月底,中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)存续登记私募基金管理人24368家,存续备案私募基金79218只,管理基金规模13.38万亿元,私募基金管理人员工总人数23.79万人。

截至2019年6月底,依公告注销、依失联、异常经营等程序注销以及主动注销机构总计15100家;列入自律核查机构423家;要求592家异常经营机构提交专项法律意见书;公示未及时履行信息报送义务异常机构5829家;公示失联机构776家。组织5批次共计1761家管理人风险自查工作,已完成3批次共计1170家管理人自查情况总结处置,现场约谈110家问题机构。2019年以来,管理人新增登记与注销数量已实现动态平衡,已登记管理人总量略有下降,管理人和在管基金结构质量持续优化。

△2019年以来,全国私募基金管理人存量变化趋势

制度原因导致管理人登记中的“集团化”问题

在私募基金管理人的“全口径”备案时期,当时已经从事小额信贷、融资租赁、保理担保以及P2P等游离在正规金融监管体系之外的类金融机构大量申请私募登记,形成了金融部门的“集团化”。部分机构无视投资者利益,借私募基金之名侵害投资者的财产权。

在发挥政府引导基金功能,参与市场化投资过程中,往往下设若干个业务同质化管理人,分别登记运营,或要求有财政资金参与的基金产品GP和管理人“双落地”,两种情形交织,形成基金管理人内部的纵向“集团化”。

当存在业务冲突的横向集团化被限制登记后,部分实控人开始通过非股权关系的人际控制,形成复杂的股权代持网络,变相寻求类金融业务“集团化”。

这三种集团化的背后隐藏着“自融”、“利益输送”等危害投资者利益的巨大风险,形成的原因主要是由于私募基金的相关规定其范围和原则过于宽泛,相关部门对基金行业的本质和本源监管规律认知不足,从而造成登记备案陷入事务主义,使得管理人在登记备案环节中多次被退回、补充材料的局面。

协会未来的工作动向

协会将于近期发布新版《备案须知》,并将借鉴美国SEC手册的做法,研发中国版私募基金管理人合规操作手册,帮助管理人在申请前进行对照检查。协会将对对报送信息质量高、合规性好的申请机构快速登记,对符合中止登记、不予登记情形机构快速处理。

在信息公开方面,协会将丰富官网信息公示维度,对于职工薪酬为零、主营业务收入低于100万、被要求提供异常经营法律意见书机构等情形进行特别公示提示。同时公示不予登记机构、中止登记机构、失联机构名称及为其提供法律意见书服务的律所、律师名称。

在风险预测方面,协会将尽快发布《私募股权基金管理人会员信用信息报告》,奠定市场化信用体系数据基础。当风险或者纠纷发生时,协会将综合运用专业调解、法律援助、诉调对接、投诉与仲裁协作等方式提升纠纷事项办理时效,引导投资者理性、有效维权。发挥投诉事件线索功能,加强投诉与自律核查联动。推动机构、产品、人员全面落实忠实义务和注意义务,全行业共同努力,扎实做好合格投资者培育和投资者教育工作,提升全社会对私募基金认识水平。

我们的观察

登记备案5年以来,私募基金快速发展,成为了直接融资的重要工具,但是在这一进程中,也出现了不少的风险事件。虽然收益自享,风险自担是基金的基本特征,但是保护投资者利益,提前预判并规避风险是私募基金相关管理部门最需要落实的事情,只有把保护投资者利益放到首位,私募行业才可能持续发展。